Pour ma première participation au #RDVAncestral, je vous emmène rencontrer ma grand-mère paternelle. Mais comme pour mon grand-père, je me sens plus à l’aise de lui écrire une longue lettre que de m’imaginer, transportée par la magie de l’écriture à l’époque où elle vivait pour échanger avec elle. Et il lui aurait fallu bien du courage pour me raconter, elle-même, toutes les épreuves qu’elle a traversées et que je ressens dans son visage grave et triste.

Ma chère Grand-mère,

Je n’ai pas eu le bonheur de te connaître puisque tu as quitté ce monde quatre ans avant ma naissance et mon père ne parlait pas beaucoup de sa jeunesse qui a été difficile.

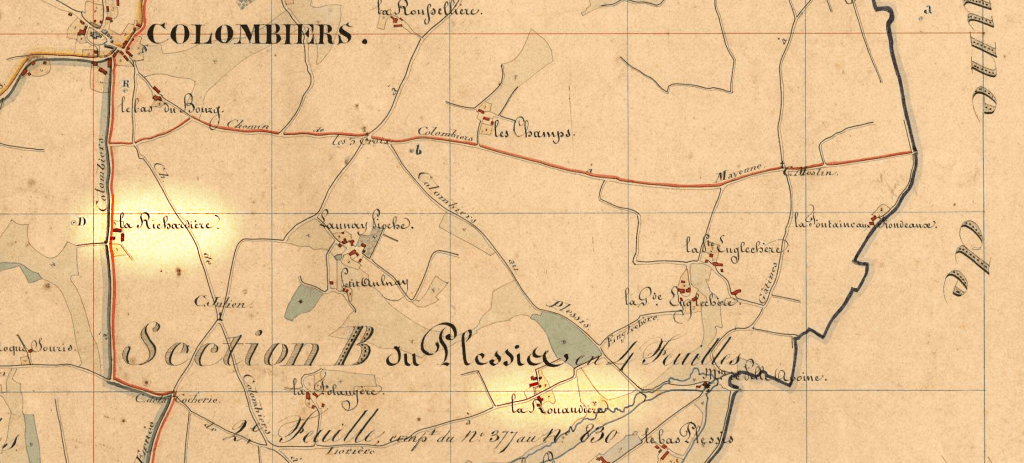

Tu es née, en Mayenne, le 8 mai 1877 au hameau de La Ruaudière, à Colombiers qui se nomme Colombiers-du-Plessis depuis 1919. Tes parents Constant François QUINTON et Tenestine Louise BRIERE dont j’ai déjà raconté ici le peu que je savais d’eux, t’ont prénommée Constance Victorine. C’est ton oncle, Victor BAILLEUL qui est témoin à ta naissance. Il est peut-être aussi ton parrain mais je n’ai pas trouvé ton baptême. C’est un demi-frère de ton père.

Dans la boîte de photos de ton fils, j’ai ce portrait qui pourrait bien être celui de ton père. Malheureusement, il n’y a ni date, ni lieu ni nom du photographe au dos de cette photo. Comme j’aurai aimé que tu me confirmes qu’il s’agit bien de lui..

Je ne suis encore jamais allée dans ton village. J’ai vu, sur le recensement de 1876 qu’il y a trois foyers au hameau de la Ruaudière qui se trouve au quartier du Plessis. Ton père est alors cultivateur et ta mère cultivatrice. Deux domestiques vivent avec vous. J’ai crû comprendre que tes parents étaient alors propriétaires.

Tu as deux sœurs aînées Tenestine Marie, née en 1873 et Marie Louise, née en 1874. Après toi une petite Virginie Marie naît en 1878 mais elle décède un an plus tard.

Au recensement de1881, la famille a déménagé au hameau de La Richardière où vivent six familles. Tes parents sont maintenant journaliers et locataires. En 1884 c’est la naissance du seul garçon de la fratrie qui se prénomme Constant François comme ton père.

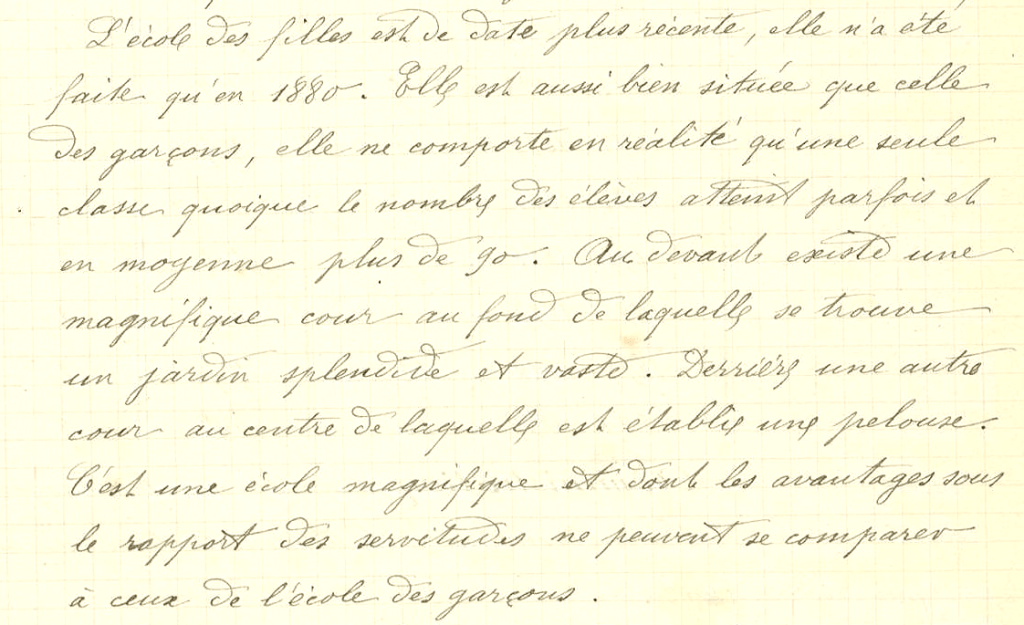

Tu as 6 ans en 1883, l’école est obligatoire depuis l’année précédente. Tu n’as pas loin pour y aller car La Richardière est proche du bourg où se trouve l’école des filles qui est toute neuve, plus récente que celle des garçons. Dans la monographie de la commune, écrite en 1899, l’instituteur dit qu’elle est magnifique.

Je ne sais pas si tu as été jusqu’au certificat d’études, en tout cas, les rares cartes postales que j’ai écrites par toi, sont pratiquement sans faute.

Mais la vie à la maison ne doit pas être toujours facile pour toi avec l’addiction à l’alcool de ta maman et les difficultés financières qui se sont ensuivies. Le recensement de 1886, voit disparaître ta sœur aînée mais je n’ai pas trouvé son décès. Si elle est partie travailler, elle a alors 13 ans, c’est hors de la commune car je ne l’ai retrouvée dans aucun des foyers de Colombiers. En 1890, tu as une nouvelle petite sœur, Marcelline Marie mais elle décède à vingt-deux mois. Au recensement de 1891, Marie Louise n’est plus là non plus mais je sais qu’elle est toujours en vie car je la retrouve plus tard. Quant à toi, tu as 14 ans et tu es dite couturière. Travailles-tu dans un atelier ou te rends-tu chez des particuliers pour travailler ? J’ai conservé ta machine à coudre mais ce doit sûrement être plus tard que tu en feras l’acquisition.

En effet, tu ne seras pas longtemps couturière car à 16 ans – mais sans doute plus tôt d’après ce que m’a dit ton fils – je te retrouve à Paris au service de Louis Abel JAHAM-DESRIVEAUX et son épouse, comme en témoigne le certificat de travail qu’ils t’ont remis quand tu les as quittés.

Mon père m’a dit qu’ils t’avaient bien traitée et qu’ils avaient contribué à ton éducation. Mais pour en être plus sûre, j’ai fait des recherches sur ce couple. Et ce que j’ai découvert m’a rassurée. Louis Abel JAHAM-DESRIVEAUX est né à la Martinique où il a perdu son père alors qu’il était jeune. Il est venu suivre ses études dans le Sud de la France. Quand il est arrivé en Mayenne, c’était sa première nomination en tant qu’Inspecteur de l’Enregistrement et des Domaines. C’est sûrement dans ces fonctions que tes parents ont eu à faire avec lui au moment de la faillite de leur exploitation de volailler et qu’il leur a proposé ce travail pour toi. Il est ensuite parti à Paris où il a exercé diverses fonctions pour lesquelles il a reçu la Légion d’Honneur. Dans son dossier, il est fait mention de ses activités de bienfaisance. Ils n’ont pas eu d’enfants et en 1902, ils ont pris en charge un orphelin de 11 ans.

Il a également écrit un petit livre « Pensées d’un voyageur » que j’ai retrouvé sur internet et qui témoigne de son humanisme et de sa bienveillance. Quand tu les as quittés, tu es restée en bons termes avec eux, au vu d’un échange épistolaire que j’ai retrouvé et de cette photo, prise plus tard, pendant la guerre, dans le jardin de leur maison de Garches.

Je me doute que c’est sûrement ta rencontre avec Désiré Armand Bernard FRERET qui deviendra ton époux et mon grand-père qui t’a amenée à arrêter ce travail. Tu es une bien jolie jeune femme sur cette photo de vous deux, prise le jour de votre mariage, le 25 novembre 1902.

Mais j’ai été triste pour toi de voir que ce jour-là, si important dans ta vie, il n’y avait personne de ta famille. À moins que la seule jeune femme que je n’ai pas pu identifier sur la photo de groupe et qui je trouve te ressemble, soit l’une de tes sœurs. Mais ce ne peut-être Marie Louise dont j’ai une photo quelques années plus tard. Alors est-ce ta sœur aînée que j’ai perdue de vue, mais pourtant elle me semble plus jeune que toi ? Ou peut-être une cousine ? Je resterai avec cette interrogation…

Je ne vais pas reparler de ton parcours de vie commune avec Désiré que j’ai raconté dans la longue lettre à mon grand-père. Mais parlons bien sûr de votre cher petit Jean. Je n’ai qu’une photo où il est dans tes bras et sûrement, à côté de toi, c’est ta maman, venue sans doute pour son baptême, le 2 avril 1911.

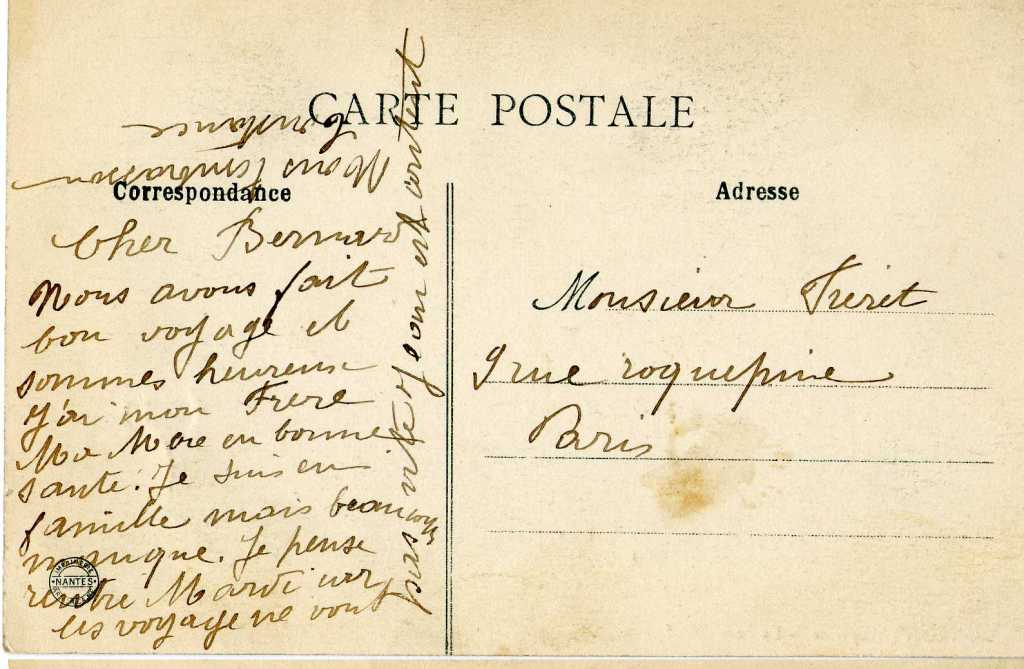

Des liens que tu as gardés avec ta famille, je sais juste que tu es proche de ta sœur Marie Louise avec qui tu échanges des cartes postales dans laquelle elle parle de venir vous voir. Elle s’est mariée avant toi, en 1898, à Laval, avec Armand Honoré RABIER. Ils ont une fille, Germaine Yvonne Amandine dont tu es la marraine et qui semble beaucoup t’aimer. Et le 30 mars 1911, c’est elle qui sera la toute jeune marraine de votre petit Jean. J’ai cette photo prise, vers 1910, sans doute chez ta sœur, à Laval. Vos coiffures identiques m’ont amusée.

De ton frère Constant, j’ai cette carte qu’il t’a envoyée pendant son service militaire. Il est debout, le quatrième en partant de la gauche.

Je ne sais si tu allais souvent à Colombiers voir tes parents. Je n’ai que cette carte, non datée, d’un séjour que tu as fait avec Jean, avant la guerre puisque tu l’adresses, chez vous, à Désiré. Ton père dont tu ne parles pas sur cette carte est décédé le 18 juin 1915. Je ne sais si tu as pu assister à son enterrement.

Et puis c’est la terrible guerre qui fait basculer ta vie

Quand Désiré part à la guerre, la vie ne devait pas être simple pour toi, ton travail de concierge étant très peu rémunéré. Heureusement, tu as trouvé du soutien auprès de la famille de Désiré, dans la Manche, chez qui tu vas assez souvent avec ton petit Jean, comme en témoigne les cartes que Désiré envoie à son petit garçon, tout au long de la guerre. De cette période j’ai cette photo avec ton petit Jean, dans une cour intérieur du 9 rue Roquépine où vous habitez.

Mais quand le Maire du 8e arrondissement vient t’annoncer que ton mari est mort au front le 14 avril 1918, tout s’effondre pour toi. Je ressens ton désespoir, ton chagrin et ton angoisse à l’idée de devoir élever seule votre petit Jean.

Votre vie va devenir encore plus difficile. La peur de manquer et le besoin de mettre de côté car « on ne sait jamais », a habité mon père toute sa vie. J’ai regardé, sur le recensement de 1926, qui étaient les habitants des cinq appartements de l’immeuble dont tu étais la concierge. Il y avait deux retraitées, un ingénieur, un avoué et au dernier étage, un tailleur espagnol. Hormis ce dernier qui avaient plusieurs enfants, tous avaient un ou deux domestiques. Ils étaient donc aisés et auraient pu aider leur concierge qu’ils savaient dans la difficulté pour élever seule son fils. Ce ne fut pas le cas, hormis peut-être Madame CAMESCASSE, veuve du préfet de Paris puis sénateur du Nord, qui a pris ton petit Jean en affection et qui lui a fait cadeau de quatre vestiges authentifiés de l’incendie des Tuileries dont j’ai hérité ! Dans l’espoir, qu’ils seraient plus généreux, tu envoyais Jean pour recevoir les étrennes. Une année, un père après lui avoir donné un billet, a dit à son fils : « Donne toi aussi, au petit garçon ! ». L’enfant a donné un centime, c’est à dire rien. Mon père a reçu cette pièce comme une humiliation qu’il n’a jamais oubliée.

Un jour que tu es allée demander de l’aide à la mairie, tu t’es entendu répondre par l’employé : « Avec le minois que vous avez, vous pouvez vous débrouiller autrement ! ». Je ne sais quel âge avait mon père à cette époque mais cette réflexion est restée ancrée dans sa mémoire. Tu envoyais aussi Jean chez les religieuses de St-Vincent-de-Paul, en espérant un vêtement. Il attendait longtemps, devait présenter sa carte de messe assurant qu’il y avait été le dimanche, mais ne recevait qu’une tablette de chocolat.

Désiré et toi, vous aviez fait le choix de mettre, votre fils à l’école libre Saint-Augustin quand il a commencé sa scolarité pendant la guerre. Tu as voulu l’y laisser pensant sans doute qu’il serait mieux accompagné. Mais cela t’est devenu difficile de régler les frais d’inscription. Jean a dû, en contrepartie, quitter la classe chaque fois qu’il y avait une cérémonie religieuse à l’Eglise Saint-Augustin pour chanter à la chorale. Un jour où il avait très mal à la gorge, il n’a pas voulu chanter. Et comme le prêtre l’a obligé, il s’est révolté en hurlant ! Ramené dans le bureau du directeur, il a été battu. Après cela, il n’a plus voulu retourner dans cette école où il a subi des humiliations. Tu l’as donc inscrit à l’école publique qui était juste en face où il a été plus heureux. Il y a fini sa scolarité primaire et a réussi son certificat d’études. Il n’était pas possible pour toi de lui permettre de poursuivre ses études, il fallait qu’il travaille. À l’issue du certificat d’études, vous avez été informés de cet avis à entrer en apprentissage, distribué par l’imprimerie Maulde et Renou.

Vous avez tout de suite été vous renseigner. Les apprentis n’étaient admis à l’Ecole Estienne qu’une fois dans l’année : le 1er octobre et de plus il fallait avoir 14 ans révolus, et Jean n’en avait que 13. C’est sûrement, Monsieur MAULDE, le directeur de l’imprimerie qui, comprenant vos difficultés financières, lui a trouvé un travail d’employé aux écritures, en attendant. Et dès le jour de ses 14 ans, il l’a pris à l’imprimerie, avant même l’entrée en contrat d’apprentissage le 2 octobre 1925.

Mon père nous parlait de Monsieur MAULDE, avec beaucoup de respect, de reconnaissance et d’affection. C’était un homme de bien qui a donné beaucoup de son temps pour la formation des jeunes apprentis, assurant plusieurs années la Présidence de l’Ecole Estienne. Il a vraiment représenté pour ton fils, la figure paternelle qu’il avait perdue.

Jean a très bien réussi son CAP de typographe. Tu as dû être heureuse et fière de ton fils quand il est revenu avec son diplôme, au bout de sa quatrième année d’apprentissage avec cette appréciation « Perdit quelques places dans la Pratique – il était premier les années précédentes – ; Premier en Théorie au classement général ; Grands progrès en Instruction générale ; Premier dans la tenue des cahiers ; Très bonne conduite ; Se classe 4e sur 20 concurrents au Concours des apprentis de l’Ecole Estienne : Excellent apprenti dans l’ensemble. »

Pour vous deux, l’horizon s’éclairait enfin. Mon père m’a dit que sa première paye d’apprenti était plus élevée que ton salaire de concierge ! Le 15 avril 1929, il est placé comme ouvrier typographe dans un atelier de composition. Tu peux être fière de ton fils car plus tard, il a continué à se former, en suivant des cours du soir et Monsieur MAULDE qui l’appéciait beaucoup lui a confié le service comptabilité matière de l’imprimerie. Il s’est alors occupé des achats (papiers, encres, machines…).

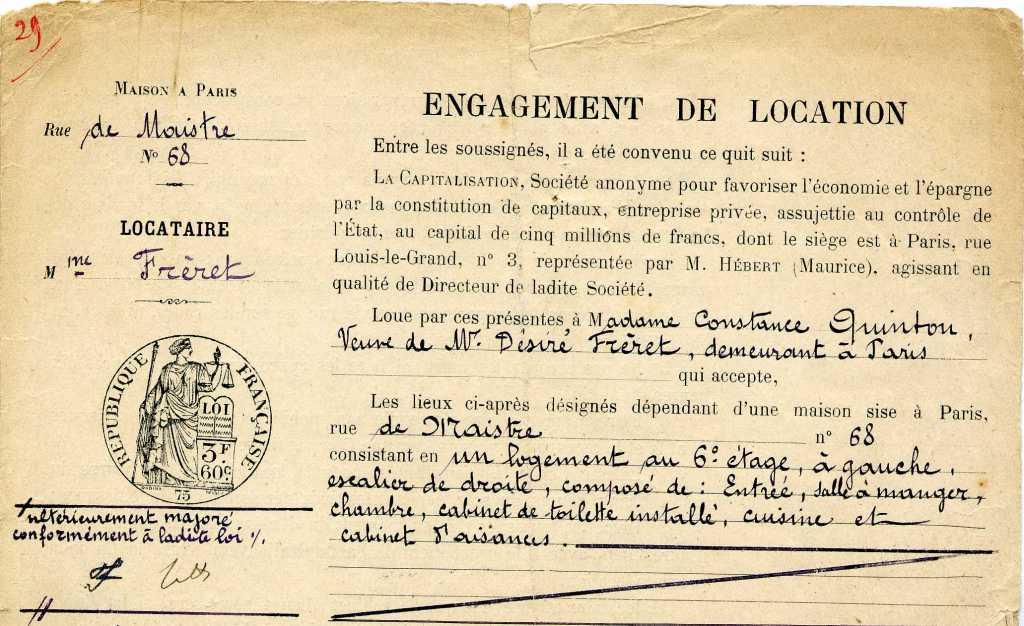

Ton fils a tout de suite commencé à mettre de l’argent de côté et et le 6 septembre 1929, il est heureux de vous permettre de quitter la loge de concierge et de changer de quartier. Vous emménagez dans un appartement un peu plus grand, au 68 rue Joseph de Maistre, dans le 18e arrondissement où vous vous êtres sûrement trouvés mieux que dans le quartier bourgeois de la Rue Roquépine. Vous êtes au 6ème et dernier étage.

Je pense que c’est de cette période que j’ai quelques photos de toi. Ces deux ont été prises au même endroit mais je ne sais où. Sur l’une, malheureusement piquetée, tu es avec ton fils. Sur l’autre tu poses avec ta filleule Germaine RABIER et son époux Eugène HUSSON qui se sont mariés le 28 mai 1925. J’ai été étonnée de ne pas te voir sur la photo de leur mariage alors que ton fils y était.

J’aime beaucoup cette photo chez ta belle-sœur normande, Marie LAHOUGUE, la femme de Louis FRERET. Comme toi elle a perdu son mari, pendant la guerre, et a eu de plus l’immense chagrin que sa fille de 7 ans décède peu après d’une méningite. Elle vivait courageusement, seule, dans sa maison de la lande de Vindefontaine, élevant quelques vaches et un cochon. C’est la seule de ta génération que j’ai eu la chance de connaître et j’en ai gardé un souvenir très précieux dans mon cœur, bien que je n’ai dû aller chez elle que deux ou trois fois. J’aime à penser qu’elle a pu être une amie pour toi et que vous avez pu partager vos peines et difficultés et vous soutenir face à l’adversité.

En 1928, tu as appris le décès de ta maman qui était, sans doute dans une maison de retraite à Gorron car elle est décédée dans une rue où il y a maintenant un EPHAD. Je ne sais si tu as pu l’accompagner dans sa dernière demeure.

En 1931, sur le recensement de la rue de Maistre, j’ai découvert que tu es « femme de ménage ». Mon père ne m’en avait pas parlé et je ne sais pas si tu travaillais dans cet immeuble ou ailleurs, ni combien d’heures tu faisais. Etait-ce à temps plein ou quelques heures pour compléter le salaire de ton fils ?

Le 15 avril 1932, Jean part au service militaire à Metz et il n’en reviendra que le 31 mars 1933 bien que le 6 juin 1932, il soit « désigné comme soutien indispensable de famille ».

Au recensement de 1936, tu es toujours femme de ménage, tu as 59 ans et ce travail doit être d’autant plus difficile pour toi que tu souffres de diabète, je ne sais depuis quand.

Et puis, c’est de nouveau la guerre

Le 2 septembre 1939, Jean est mobilisé. J’imagine combien ton cœur de maman s’est serré et combien l’angoisse t’a étreinte quand ton fils a dû partir, incorporé au 6e Régiment de Tirailleurs Marocains, en tant que Sergent chef.

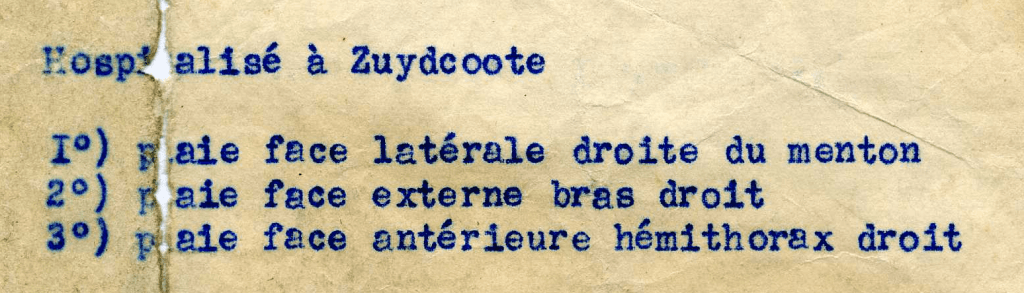

Le 31 mai 1940, il est pris dans la Poche de Dunkerque, entre les tirs allemands et les tirs anglais. Il est gravement blessé, fait prisonnier et hospitalisé à Zuydcoote puis à l’hôpital Saint-Ruth de Lille. Si mon père ne parlait pas beaucoup de sa vie d’autrefois, j’ai su, dès l’enfance qu’il a été gravement blessé et a failli perdre la vie ce jour-là. C’était gravé dans son corps par des cicatrices.

Je ne sais si tu es restée longtemps sans nouvelles ou si tu as été prévenue rapidement par l’armée qu’il avait été très gravement blessé et fait prisonnier. Dans les deux cas, tu as dû vivre dans l’angoisse et le chagrin à l’idée de le perdre.

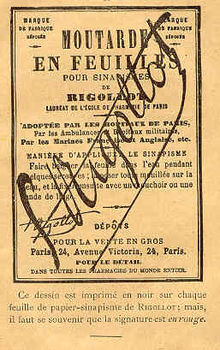

Sûrement, dès qu’il a pu, il t’a écrit pour te dire, comme il nous l’a souvent raconté, que c’est grâce à toi qu’il a été sauvé. Alors qu’il allait très mal, il a vu deux médecins penchés au-dessus de lui et a compris dans leur regards et leurs paroles qu’il ne s’en sortirait pas. Il avait beaucoup saigné et l’hémorragie au poumon bloquait sa respiration. Alors, pensant très fort à toi, il a réclamé qu’on lui mette un sinapisme, ce remède que tu lui prodiguais quand, enfant, il était malade. « Si ça peut lui faire plaisir ! » a dit l’un des médecins. Toute sa vie, il a été persuadé qu’il a survécu grâce à cela, s’étant senti mieux après.

Depuis ce jour, il a gardé une certaine méfiance envers les médecins et une grande confiance dans les vertus des sinapismes auxquels, mon frère et moi avons eu droit, chaque fois que nous étions malades ! Nous n’aimions pas ça parce que ça piquait fort mais pour qu’on oublie la douleur, ma mère nous lisait les contes de Perrault. Alors le « rigollot » qui ne l’était pas du tout, est associé dans ma mémoire au gros livre à la couverture rouge, ornée de lettres dorées.

Heureusement, il a remonté la pente mais considéré comme irrécupérable, pour le travail, par les Allemands, il a été libéré le 30 juillet, et est sorti presque guéri le 8 août.

Quel soulagement et quel bonheur quand il est revenu ! Mais combien tu as dû être bouleversée quand il t’a raconté qu’il a eu exactement les mêmes blessures, à la joue, au bras et au poumon, que son père mais comme en miroir. Ton époux a été blessé à gauche sans doute jusqu’au cœur et ton fils du côté droit où l’éclat d’obus s’est enkysté dans le poumon. Mon père a été profondément marqué par cette similitude, comme s’il avait ressenti dans sa chair ce que son père avait vécu.

Heureuse de le retrouver, tu as dû cependant être inquiète pour son avenir. Quelles séquelles allait-il garder, étant déclaré invalide à 25% ? Alors je voudrais te rassurer, il a vécu jusqu’à 87 ans et s’il ne pouvait plus faire de sport, se baigner ou bricoler les bras en l’air car l’éclat d’obus l’opprimait, il a pu vivre normalement et c’est son cœur qui a fini par lâcher.

Dès son retour, il a repris son travail à l’imprimerie et tu as pu alors te reposer sur lui. Il était là pour t’aider et tu en avais bien besoin car les alertes étaient fréquentes et le ravitaillement difficile. Et puis très vite, le diabète qui te minait s’est aggravé. Ta vie a été éprouvée par trop de chagrins, trop d’émotions. Peu à peu, tu en as perdu la vue. Ton fils s’est beaucoup occupé de toi. Même s’il y avait une alerte, il faisait le chemin à pied, de l’imprimerie, rue de Rivoli, à la rue de Maistre pour aller, tous les midis, déjeuner avec toi.

Je ne sais quand il t’a dit qu’il avait fait la connaissance, au printemps 1943, de Simonne DUCOURNAU. Il y avait bien peu d’occasions, pendant la guerre, pour faire des rencontres amoureuses. alors c’est par l’intermédiaire d’une agence matrimoniale qu’ils se sont connus. Mais Jean hésitait à se marier rapidement, compte-tenu de ta santé. Le 21 juillet 1943, tu es hospitalisée à l’Hôpital Bichat et tu n’en sortiras que le 23 janvier 1944.

Simonne travaillant, à Noroy, comme intendante dans un centre de jeunesse, ils s’écrivaient très souvent et j’ai retrouvé leurs lettres, à leurs décès. Jean lui donnait souvent de tes nouvelles. Le 28 août, il lui écrit « Maman est toujours en traitement à l’hôpital sans grande amélioration » et le 6 septembre : « Ma mère vient de subir une petite opération de l’oeil et avec son diabète il y a toujours à craindre des complications. L’opération par elle-même s’est très bien passé et son état général est satisfaisant ». Le 16 novembre : « Je vais aller voir ma pauvre maman et lui porter un peu de ravitaillement pour essayer de la gâter un peu ».

Il va plusieurs fois à Colombiers-du-Plessis chercher du ravitaillement et parle de ses visites en Mayenne, à sa fiancée. Malheureusement il ne dit pas chez qui il va. Ta sœur Marie Louise est décédée avant 1936, car lors du recensement, son époux habite à Vitry-sur-Seine, chez sa fille et son gendre. Peut-être allait-il chez ta cousine issue de germain, Marie Modeste BAILLEUL, veuve JAMOTEAUX ? C’est la seule, habitant en Mayenne que j’ai retrouvée dans son carnet d’adresses et à qui mes parents ont annoncé ma naissance. Mais je n’ai pas souvenir de l’avoir connue. Chaque fois qu’il part, en fils attentionné, il s’assure que ses amis ou ta nièce Germaine puisse venir te voir pendant son absence.

Ton séjour à l’hôpital aura duré six mois qui ont dû te paraître bien longs. Est-ce à partir de ce moment-là que tu as complètement perdu la vue, comme en témoigne cette carte de 1944, l’opération de l’œil n’ayant pas suffi à te conserver un peu de vision ? Comme ton visage est amaigri sur cette photo d’identité !

Le 1er avril, bonne nouvelle, Jean a pu louer un appartement, 46 rue de l’Arbre Sec, dans le 1er arrondissement. Il est plus grand, avec une salle à manger, un salon et deux chambres et surtout tout près de son travail puisqu’il appartient à l’imprimerie Maulde et Renou et fait partie du même îlot. Par la porte au fond de la cuisine, il peut rejoindre directement son atelier. Il est plus tranquille d’être au plus près de toi mais il a un peu peur que tu aies du mal à circuler dans le nouvel appartement. Mais tu t’es vite habituée, à condition de ne rien déplacer pour que tu trouves tes repères.

Le mariage a lieu le 13 juin 1944. Je ne sais pas si tu as pu y assister car il n’y a pas eu la traditionnelle photo à la sortie de l’église, une alerte ayant eu lieu juste à ce moment. Mais j’en doute, vu ton état de santé et tu n’étais déjà pas présente au repas de fiançailles dans la famille de ta future belle-fille. Je me dis aussi que peut-être ne t’y serais-tu pas sentie très à l’aise, la famille de Simonne vivant plus bourgeoisement. C’est Monsieur MAULDE qui a été le témoin de ton fils.

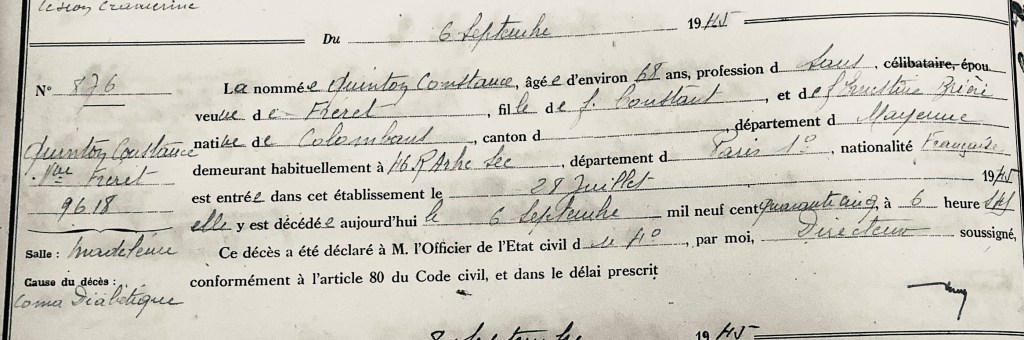

Maman t’a soignée comme si tu étais sa mère. Mais tu étais trop malade et le 28 juillet 1945, tu dois à nouveau être hospitalisée, cette fois-ci, à l’Hôtel-Dieu. Et hélas, tu n’en sortiras pas. Tu y décèdes le 6 septembre 1945 d’un coma diabétique, âgée de 68 ans.

Tu es inhumée le 10 septembre, au cimetière d’Ivry-Parisien, après une cérémonie religieuse à Notre-Dame qui est juste à côté de l’Hôtel-Dieu. Je n’ai aucun souvenir d’avoir été sur ta tombe avec mes parents.

Combien ta vie aura été une succession d’épreuves qui t’ont minée peu à peu, ne te laissant pas la joie de connaître tes deux petits-enfants ! Tu seras sans doute heureuse de savoir que mon second prénom est le tien. J’ai du mal à imaginer quelle grand-mère tu aurais été. Une grand-mère qui fait des câlins, je ne pense pas. Pour en donner, je crois qu’il faut en avoir reçu et la vie n’a vraiment pas été tendre avec toi. Une grand-mère avec qui apprendre à cuisiner, peut-être ? Tout ce que je sais, c’est que tu étais la championne incontestée du riz au lait. Quand ma mère en faisait, j’entends encore mon père, dire à chaque fois : « Il est bon mais pas aussi bon que celui que ma mère me faisait ! » Une grand-mère qui lit des histoires, joue et bricole ? Ta vie, faite de dur labeur, ne t’a sûrement pas laissé de temps pour découvrir ces loisirs. Alors dans mon cœur et mes pensées, tu seras ma grand-mère courage.

Quand j’ai vidé la maison de mes parents, j’ai eu à cœur de conserver tout ce que je savais t’avoir appartenu. Dans ce petit panier, j’aimais mettre mes petits trésors et il est toujours là sous mes yeux. Enfant, j’aimais bien poser sur la table de fête tes deux petites salières, plus difficiles à utiliser maintenant. Quand arrivait le moment du dessert, ce sont tes assiettes aux bleuets que je voulais avoir et je les aime toujours autant, comme ton service à café que j’utilise encore. Ta machine à coudre fonctionne toujours mais je t’avoue ne pas avoir ton courage pour m’en servir et la laisse dormir sous son couvercle. Je n’ai pas pu porter ta bague que les ans ont abîmée et qui est trop grande pour mon doigt. Le discret « tic-tac » de ta montre donne encore l’heure et je l’ai utilisée un peu dans ma jeunesse mais elle est pesante autour du cou et il ne fallait pas oublier de la remonter ! Voilà, c’est tout l’héritage qui me vient de toi et il m’est précieux.

Ta petite-fille qui ne t’oublie pas, qui t’aime et t’embrasse affectueusement.

Pingback: Souvenirs de guerre de Simonne DUCOURNAU, ma mère | Au sein de mon arbre

Pingback: Constant François QUINTON, mon grand-oncle | Au sein de mon arbre